我们常听到的日本木屐,其实是一种古老的足部服饰,起源于中国。

木屐的原始功能是为了防潮防滑。

在多雨、潮湿的江南地区,木屐的高齿可以有效地将脚与水洼、湿地面隔开,保持足部干爽,防止滑倒;

而在炎热的气候下,木屐的开放式设计比包裹严实的布鞋凉爽得多,适合夏季和户外劳作。

在中国古代,木屐与文人墨客的形象紧密相连:

“竹林七贤”等名士,常脚踏木屐、衣着随意,以彰显其不拘礼法、崇尚自然的风度。

诗人谢灵运发明了著名的“谢公屐”,是一种可拆卸齿的木屐,用于登山游览,是山水之乐和隐士情怀的象征。

宋代以后,随着缠足风俗和布鞋工艺的发展,木屐逐渐退出主流服饰圈,其高雅的文化象征也随之淡化。

而在19世纪,随着华人移民南下,木屐也被带入新加坡、马来西亚、印度尼西亚等东南亚地区。于他们而言,木屐的文化内涵更偏向实用主义:

是为了在热带雨林气候中保持足部干爽、防止真菌感染的劳动用品,因其成本低廉,在平民百姓中广泛流行。

在那个时代,木屐声是东南亚邻里巷弄熟悉的背景音。它代表着一种朴素、艰难但充满人情味的旧日时光,更是华人移民重要的文化符号。

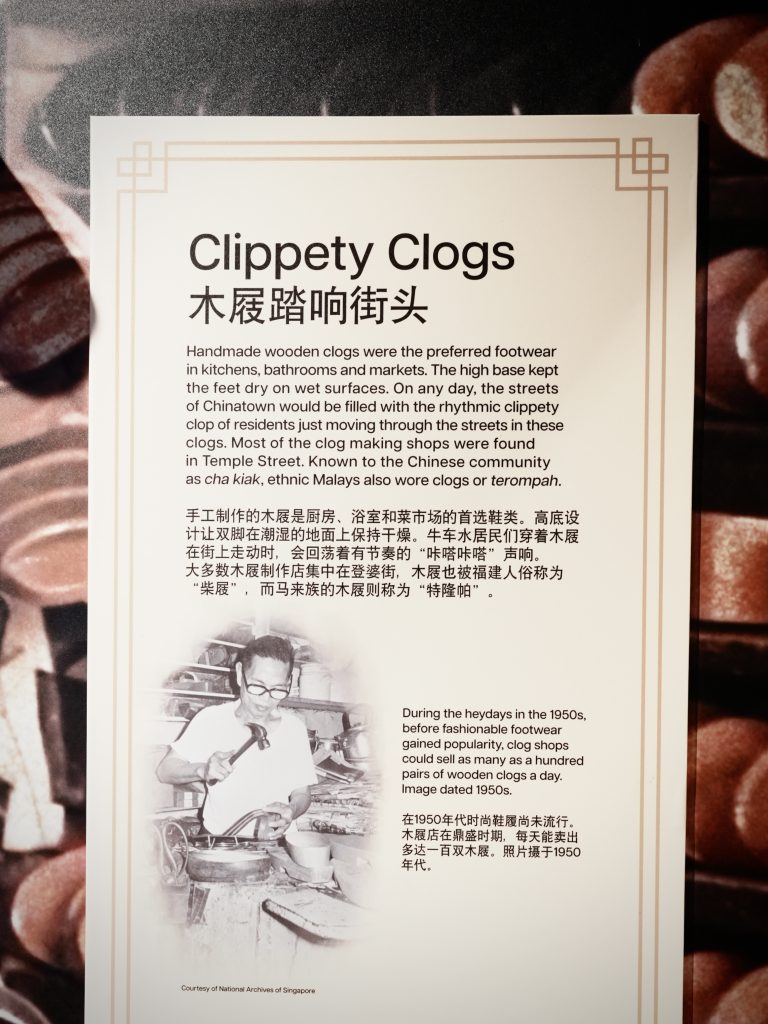

(注:配图来自新加坡牛车水原貌馆中,木屐匠人的真实居所)