19世纪至20世纪中期,中国东南沿海的福建、广东等地战乱频发,水旱灾害不断。许多人面对破碎的家园与饥荒,被迫前往东南亚谋生,也就是今天所说的“下南洋”。

这并非向往异国繁华,而是为了给家人挣一条活路。登船前,人们常抓一把故乡泥土带在身上,仿佛这是与家乡唯一的联结。

海上的“大舶板”如同浮动地狱,许多人未能抵达彼岸便葬身大海。

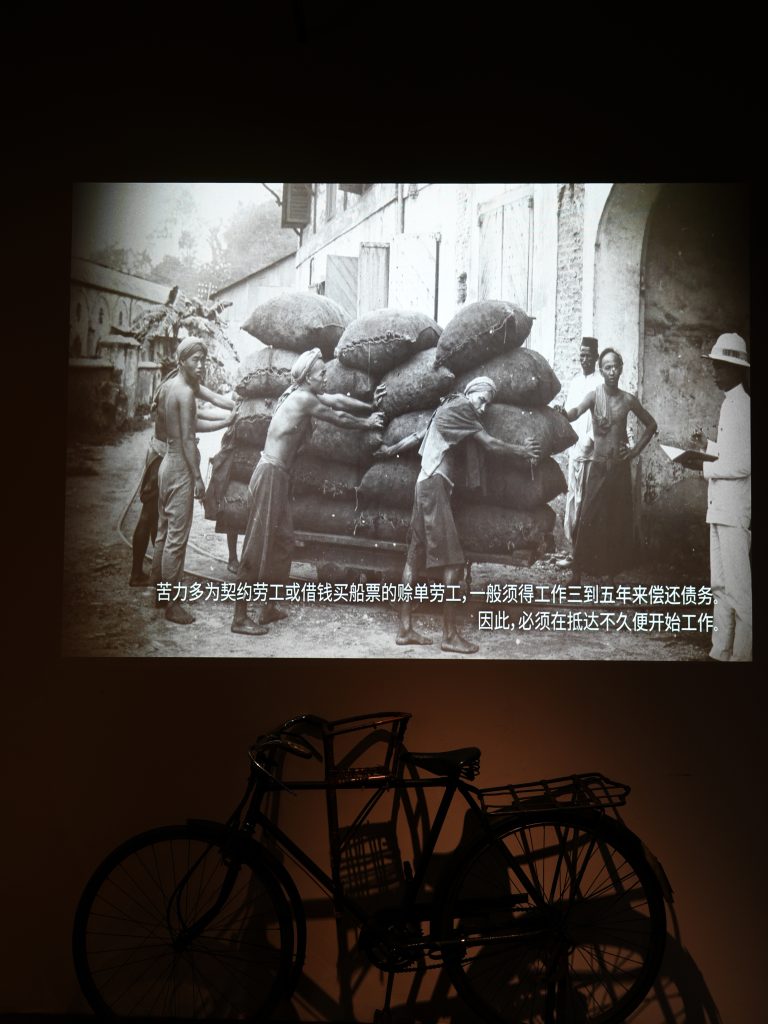

幸存者抵达南洋后,面临的是橡胶园、锡矿场、种植园里无尽的苦役。他们被称为“契约华工”(俗称“猪仔”),在酷热、疾病和压迫中挣扎求生。新加坡的老华人至今流传一句话:“南洋的每一寸铁路枕木下,都埋着华人的白骨。”

尽管生活艰难,华人始终恪守落叶归根的信念,一生梦想“衣锦还乡”。他们节衣缩食,将微薄的收入托“水客”带回老家,养活父母妻儿。

这些侨汇不仅是经济支持,更是情感的纽带与支撑,刻满了南洋侨胞的辛酸与乡愁。

但命运弄人,二战爆发后,南洋沦陷,侨汇中断,无数家庭在战火中失散。

直到晚年,许多老华侨仍保留着发黄的船票、褪色的家乡照片,甚至一口闽南话或粤语方言,只因这是他们与故乡仅存的联系。

十年南洋客,九封家书泪。如今,新加坡的「牛车水原貌馆」中,依然无声诉说着这段历史——关于生存的不得已、奋斗的艰辛、以及永不磨灭的乡愁。