据传明朝郑和下西洋期间,在南洋群岛发现一种奇果,众人品尝后为其美味倾倒,竟暂忘归乡之念。

郑和遂以“流连”命名此果,寓意“令人流连忘返”,后演变为“榴梿”(也作“榴莲”)。

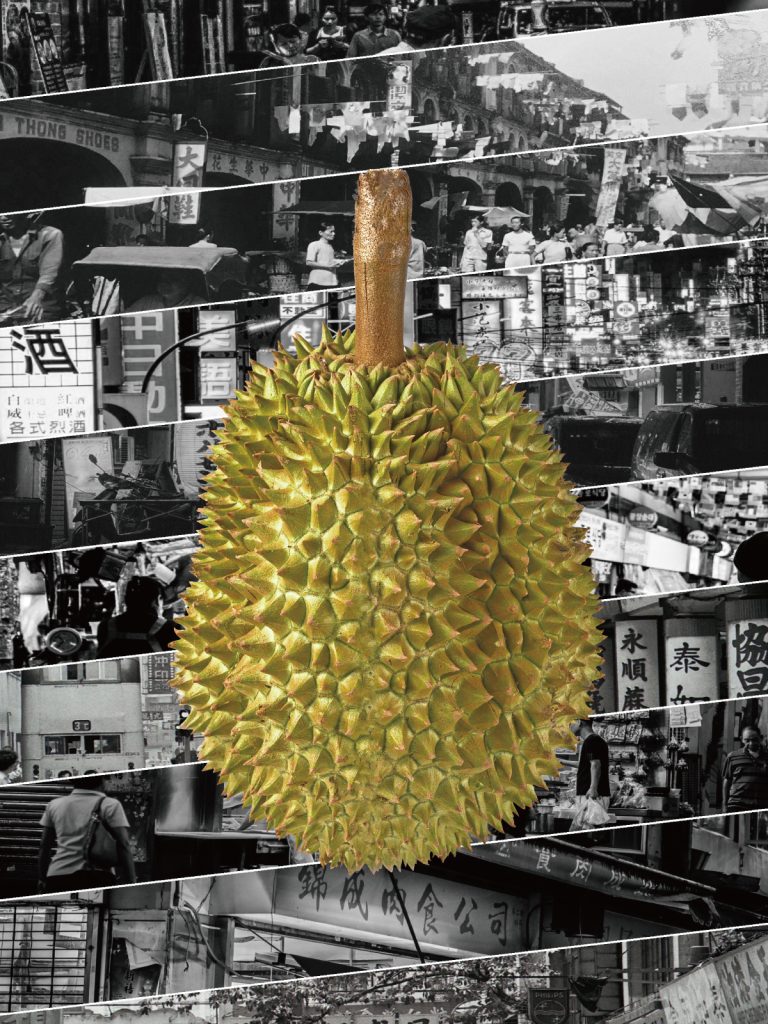

▶️这一故事在马来西亚、印尼等地广为流传,将榴莲与中国航海史紧密联系,成为中外文化交流的独特符号。

而语言学考证认为,“榴莲”实为马来语“Durian”的音译:

其中“duri”意为“刺”,“-an”表事物特征,直指其“密布尖刺的外形”,结合使用即为“带刺之物”,与榴莲的外形相吻合。

民间也曾将其戏称为“狼牙棒”。

包括我们耳熟能详的泰国榴莲品名“金枕头”,也源自榴莲的金黄果肉、形似枕头。

该品名影响力巨大,甚至在台湾成为榴莲的代称。

在古代文献中的也存在榴莲的别称:

1️⃣明代马欢《瀛涯胜览》首次记载此果时,音译为“赌尔焉”,描述其“皮生尖刺,熟则裂开,若臭牛肉之臭,内有酥白肉甚甜美”。

2️⃣因榴莲成熟后果香浓郁如麝香,嗅觉灵敏又挑剔的果子狸十分爱吃,因此也有说法将其称为“麝香猫果”。

此外,果子狸的马来文“musang”与“猫山”同音,猫山王的英文为“musang king”,这也是马来西亚猫山王榴莲的品名来源。

一颗榴莲,半部南洋人文史。

榴莲的独特气味,来自于58种挥发性物质的共同作用,是刺鼻的洋葱、臭鸡蛋味夹杂着水果的香气混合而成。

👉🏻这种“臭香平衡”的浓郁气味,有人讨厌有人爱,你是哪一种呢?

发表回复