从殖民时代的香料贸易枢纽到独立后的全球化都市,新加坡的“食杂”背后,是一部写满移民、贸易与生存智慧的编年史。

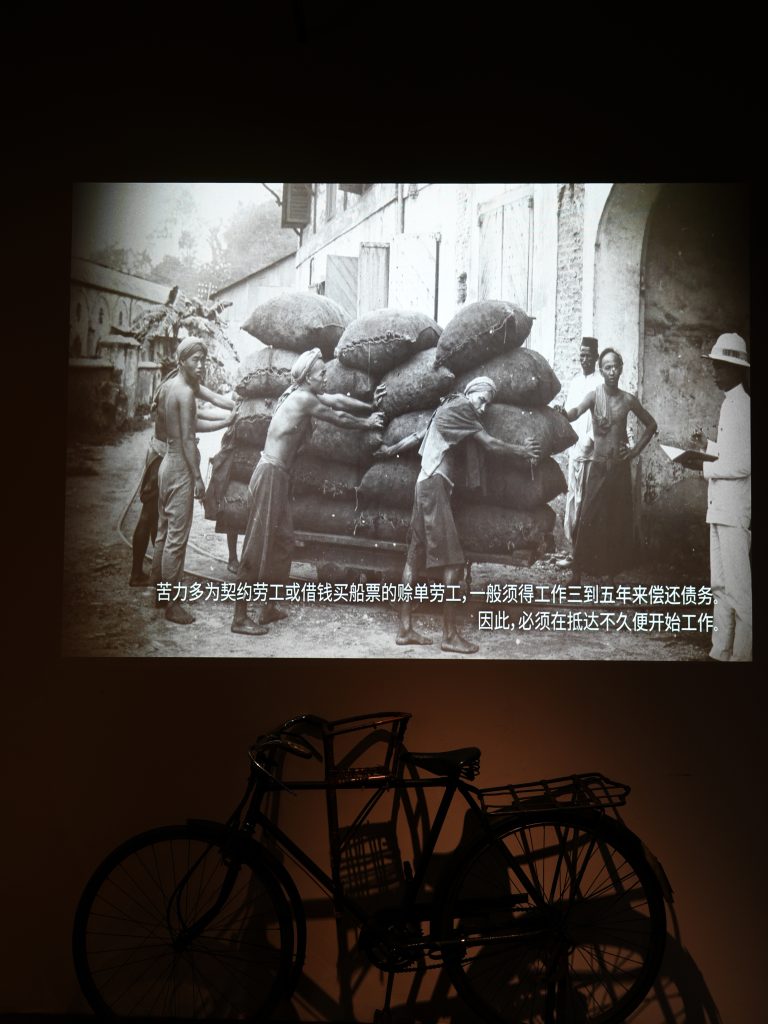

1819年,莱佛士将新加坡开辟为自由港,瞬间吸引华南渔民、马来族裔、印度劳工及阿拉伯商人携饮食传统登陆:

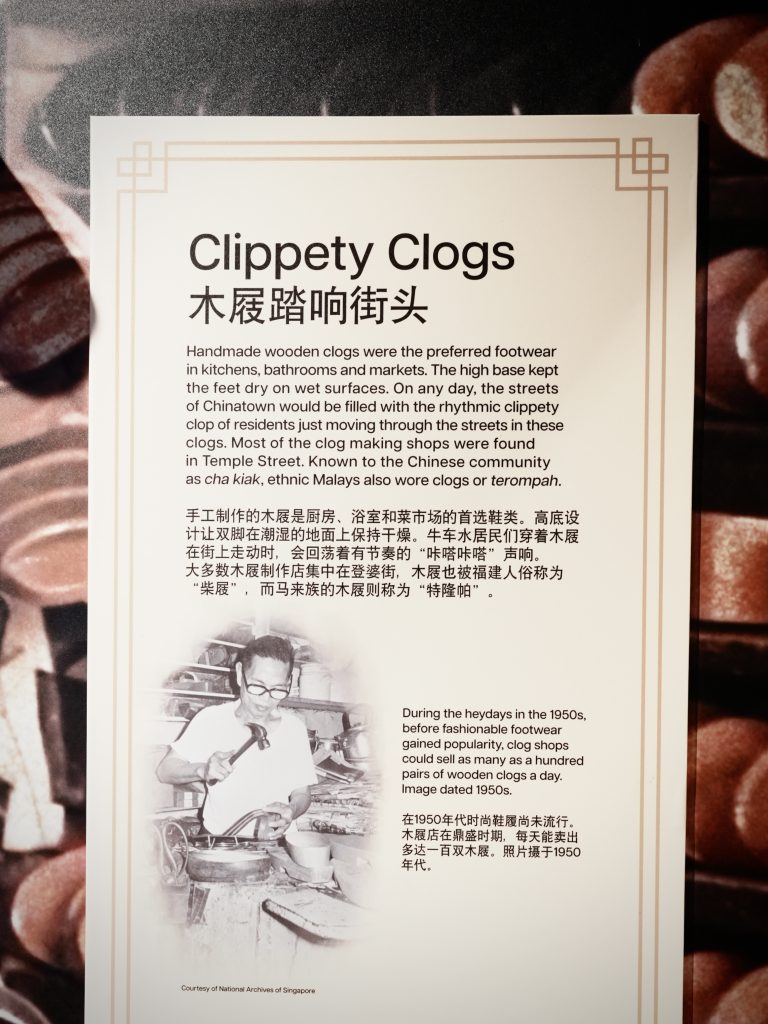

肉骨茶源自福建苦力以药材熬骨御潮湿,咖喱鱼头融合南印度香料与马来渔获,早期市井的“杂”已是生存必需——

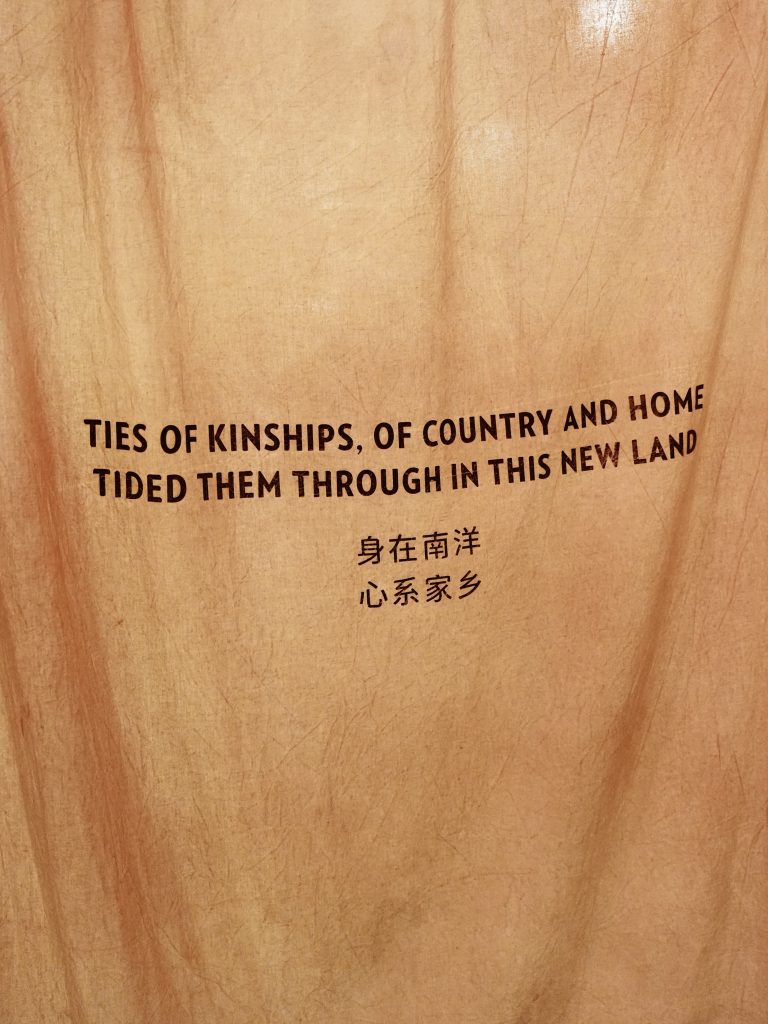

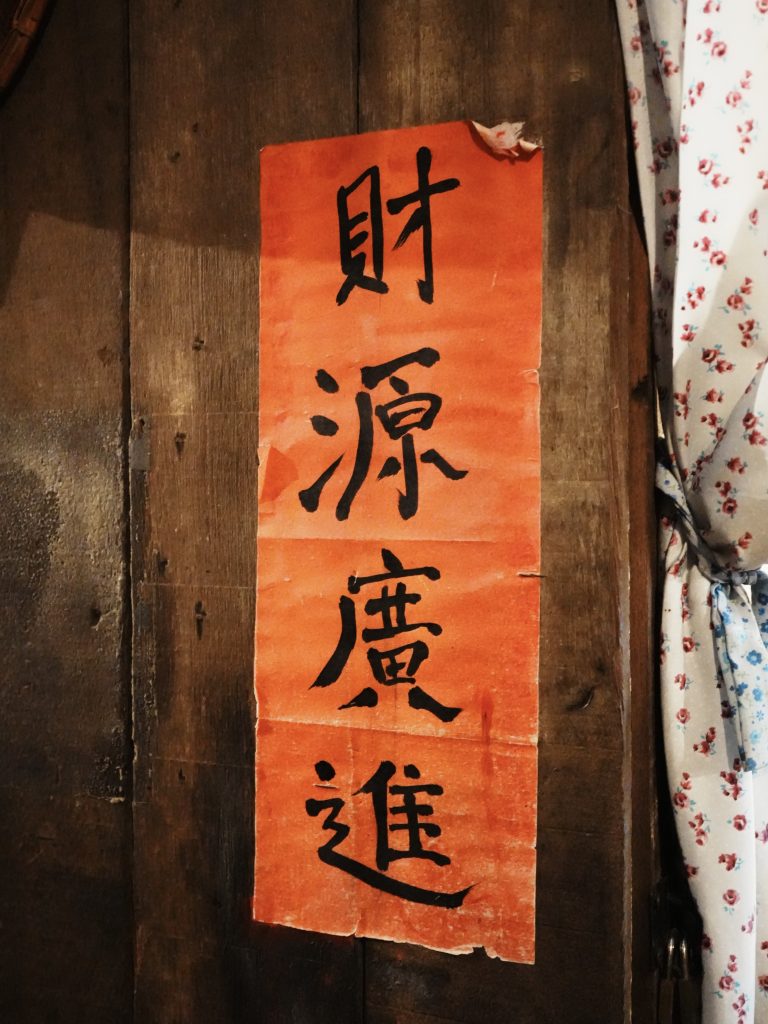

不同族群在街头食摊(Hawker Centre)交换食谱,用味觉化解乡愁。

独立后,政府推动组屋计划与熟食中心规范化,将散落街头的多元食摊迁入公共空间。海南鸡饭、椰浆饭、罗惹等“国民菜”在此诞生。

一直以来,新加坡都以开放姿态引入世界食材,联合国教科文组织也将小贩文化列入非遗,官方力推“新加坡美食节”“杂吃”从民间实践升格为国家品牌。

美食的杂糅背后,是新加坡百年未变的生存哲学。它用自己的方式向世界演示:真正的包容不是容忍差异,而是让差异成为创造价值的原料,这才是文化创新与发展的意义。